文明快讯

【讲好中国故事】长城要塞——青边口

2024-08-30 来源: 宣化区人民政府网站A+

宣府镇是明初设立的九边镇之一,而青边口则是距镇城最近的隘口,是中原与塞北之间的重要连接点。明朝初年,大量山西移民来到张家口,他们作为驻防民众,在这里修筑了青边口城堡以抵御骑兵入侵。

青边口,南距宣化20公里,西邻大境门15公里,是通往塞北的重要隘口,属兵家必争之地。许多朝代,都选中这里修筑长城,最早是战国赵长城,以后是北魏,北齐长城,最后是明长城。

边口城始建于明初,据史书记载,明洪武二年春,大将军常遇春在常峪口病故,其子常茂,承其父业,继续统兵征讨朔方。据说,常茂曾在此地降服了一位武艺高强、占山为王的好汉——秦边虎,常茂临走,留下秦边虎在此镇守,起土为城。此后,这个地方以他的名字命名,之后演变成了青边口。

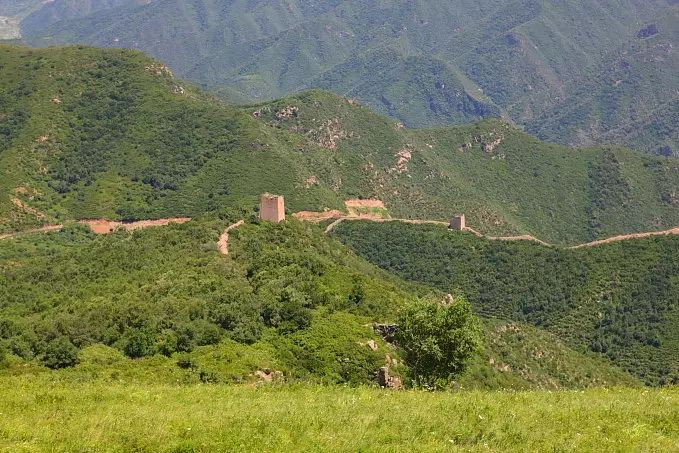

青边口作为距镇城最近的隘口,山势险峻,关口段开阔、平坦,防守不易,故此加强了它的长城防卫。四道边墙,两条壕沟和三座烽坞,组成了它严密的军事防御体系,这种长城的建筑格局,独树一帜。清乾隆八年编纂的《宣化府志》称:"青边实内外戒严之地,且逼近镇城"其战略地位,可见一斑!

历经几个世纪的风风雨雨,墙体虽有不同程度的坍塌和毁坏,但古长城的原貌如今依然清晰可见。最为难得的是,周围难寻现代建筑物的影子,它展示给您的是苍凉、沉寂、空旷的古战场风貌。游客来此,可以欣赏到原汁原味的古长城,可以浏览雄壮的古战场风光。

在明朝,青边口是刀光剑影的古战场,而进入清代以后,民族关系趋于缓和,青边口又一跃成为蒙汉互通的贸易之地。清初,李姓山西商人来此经商,盖房时,挖出前朝守军的饷银,从此发家,加上他和子孙又善于经营,财富日益发展,其田宅,远至宣化、姚家房等地,富甲一方。如今,青边口城里,尚保留着李家的五处四合院,虽历尽沧桑,但大多保存完好,它们布局严谨,井然有序,别具一格,既具有山西民居的特色,又不乏边塞的乡土气息,展示出了高超的建筑艺术,令人赞叹不已。

青边口不但军事上同宣化息息相关,而且在商贸上也同宣化密不可分。据宣化老一辈人讲,宣化钟楼门洞里的车辙印,向北方向的,多数是去青边口的车轮给压出来的。

青边口的城堡外,有古村落遗址,还有10多处长城砖窑的遗址,前几年还发现了战国古墓。村民在沙河里淘金时,拾到过许多铜簇,铁铳等物,还发现过剑、戟等兵器。

青边口西北部,有一座山叫西高山,它挺拔雄奇,远近闻名。山脚下,清泉汇集,叮咚有声;山腰,树林与烽火台相映成趣;锦山、玉泉产生了诸多美丽动人的神话故事,什么"棋盘石的故事"啦,"肥猪石的传说"啦,"十二属相石的神话"啦,娓娓动听,在周边地区广为流传。

青边口不但有高山长城之雄,又不乏幽谷林泉之美。当您走进大老虎沟,小老虎沟和圣泉谷,但见林木荫翁,野花烂漫,泉水淙淙,鸟音清脆,空气清新而湿润,四野宁静而无尘。您的身心完全融进了一种超凡脱俗的人间仙境。

在泉声十里的圣泉谷中,一片片的沙棘长成乔木,其中最大者高5米,宽4米,树干直径30公分,秋天它的果实硕大圆润,晶莹闪光,分外濯人眼目,堪称沙棘之王。

不远的草丛中,横卧着明代的大石碾,专供昔日守边军士碾米之用。

青边口,不但是著名的古战场,也是革命战争频繁上演的舞台。1933年,冯玉祥、宋哲元二位将军带领的部队,在此抗击日寇,当年长城抗战的防御工事仍旧保留。1948年冬,平津战役解放张家口,段苏权将军的前线指挥部就设在了青边口,如今指挥部旧址尚完好。

现在的青边口已然失去了其军事作用,然而它作为一种特殊的文化遗迹,迎接着各路慕名而来的历史爱好者,同时也见证着历史文明的进程。

责任编辑:冯舒婷