文明快讯

【讲好中国故事】宣化:时光里的铁骑边城

2024-11-21 来源: A+

我们之所以迷恋历史的光芒,是因为那些厚重的历史就像是繁茂巨大的根系,能给予我们精神的支撑与营养,以历史的成败为未来掌舵,给后人以光明的文化指向。因而,寻找一个地方文化符号的方式,便是触摸历史根脉。

宣化,因沧桑的城墙城楼、古朴的明代建筑,处处散发着古韵古意。在赞叹古人建城筑屋的高超精湛技艺外,我更多地欣慰于历经风雨后,这些建筑依旧修葺存好,能让我们清晰地感受祖先的生存场景,让我们安享到有根的妥贴与踏实。

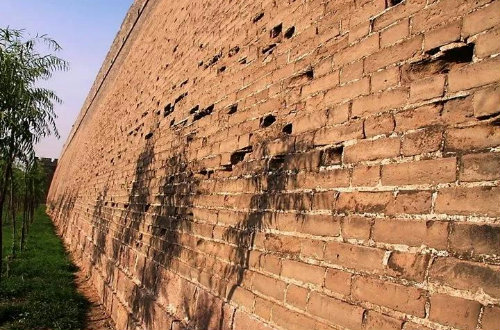

踱到宣化的老城墙下,尽力仰视,直到看着城墙高处的青砖与白云握手言和。我喜欢这高大的围墙制造的宁静。历史上,这样的高墙抵御了外族的入侵,现在,这堵墙挡住了城里的喧嚣。只要站在这里,怎样的嘈杂都置身心外,怎样的乱象都被这整齐的青砖,连同古老的泥土一起砌进厚重的历史沧桑中。暖阳里,墙砖泥土吸附的阳光的味道,犹如蓄积了几生几世的光芒,煦暖,绵厚,触摸上去,像是与历史相握。

在几度风雨中,城墙一直变换着模样。细雨濛濛里,失去青砖包裹裸露着黄色泥土的墙;余晖中,断壁残存的青灰色的老墙;直到现在蓝天下,青砖码面修葺一新的城墙。如果没有一次次精心的爱护,耐心地修复,任着那墙砖被风蚀雨注,被不知的人们随意搬走,那些历经数百年坚固的夯土也将不再站立,最终会沦为脚下的尘埃,让今人再也分不清何为城郭。

宣化古城作为典型的明代建筑格局,城池规整、方位明确,处处透着威风大气。它在建城规划上,与明代的北京城有着极高的相似度,“其城雄阔甲于它郡”,整个城池俨然是明代北京城的一个微缩版。北京城的许多建城要素这里都有,城墙、角楼、钟楼、鼓楼、护城河、九龙壁……或许,古人在城市肇建进程中,也存在大规模的仿造,就像我们现在城市建设的惊人雷同,皆是地方向首都看齐,落后向发达学习。但是,这样的老格局却让今人完整地体会了中国建筑的精华。

从历史上看,宣化建城时间早于张家口市主城区。张家口城市的兴起得益于军事要塞张家口堡的逐渐发展,因为张库大道的形成,对外贸易的加大,使得这里日益繁华,迅速形成经济贸易中心,也逐步成为政治文化中心。

张家口建城时间所以晚于宣化,我想大概是受限于地理条件。张家口市中心有大河穿城而过,整个城市成狭条状,城市建设不宜布局。而宣化汇集洋河、柳川河、泡沙河和龙洋河等四大水系,土壤肥沃,整个城池建于开阔平坦的谷地,按照当年建城时风水大师所言,是“前有照(水),后有靠(山)”的极佳风水之地。况且,张家口市东西太平山之间有巨大切口,西北风从河谷吹入,市区冬春风力都猛,而到了宣化时,已然分散减弱。当然,我不是建筑学家,更不是风水大师和城市规划者,只是从这样的格局分析一些因素,以此得到了为何那么多的宣化人,有着大家的气度和自豪的眼神。宣化人的自豪源于他们脚下的土地有多么厚重深邃,源于这里历史悠久,曾经有皇亲贵胄风云际会,这里是护卫京畿的坚固屏障,也曾是严密尊贵的“皇城”。

称之为“皇城”,似乎有些贸然,然而从没有作过首都的宣化古城,却有皇城、皇城街、皇城桥等系列地名,民间传说把这归结于后唐李克用、李存勖父子曾在这里建立沙陀国,但没有真实历史依据。但这皇城的称呼倒与明朝谷王朱橞以及明、清几位皇帝曾驻跸于此息息相关。这里最值得一提的是那位成败集于一身、令人惋惜的的谷王朱穗。朱穗是明太祖朱元璋第十九子,自幼聪颖好学,深得朱元璋的器重,12岁被册封为谷王,统领上谷郡地和“长城九镇”之一的宣府镇。朱橞藩宣府后,一边兴建谷王府,一边搞戍边建设。参与构筑了常峪口至大境门60余公里的明长城,兴建了独石口和锁阳关的关隘,为抵御北方少数民族的袭扰,巩固明朝疆域,做出了贡献。尤其他助燕王朱棣登基立了大功,只可惜后来驻跸长沙后,因自恃有功,骄横霸道,陷害忠良最后被杀。

明成祖朱棣在登基之前,封燕王藩北平,十分明晓宣化军事地位的重要性,因而早就把宣府做为他的防务屏障。明太祖朱元璋和朱棣多次亲征北方蒙古部族,途经宣化驻跸于此。洪熙皇帝朱瞻基、宣德皇帝朱高炽巡视北方,也曾驻跸谷王府。尤其是后来那位荒淫卤莽、“游龙戏凤”的正德皇帝武宗朱厚照,住宣府镇时间最长,他以这里为“家”,并建“镇国府”,自封为“大将军”,长期在宣化办公,许多诏书都是从宣化发出,他的镇国公府第就在谷王府。《宣化县新志》记载:“旧名皇城,又十字桥之西。……明武宗尝幸此携宫眷驻跸。”正德皇帝留恋于宣府及塞北风光中,经常微服出游,搜罗美女,纵情享乐。正因如此,谷王城也成了皇城,张家口民间也一直把宣化称为“二北京”。

当年的谷王府建在城内皇城桥北,但现今这里已是高楼鳞次,谷王府地早已片瓦无存,沦为尘土,空余下皇家称谓撩动着后人的神经。

历史风烟中最令人扼腕的,不是一片土地的繁华与枯荣,而是沉浮其间悲欢聚散的各色人物,无论富贵与清贫,荣宠与寂寥,皆会在命运的安排下烟消云散。就像历史的册页中,有多少人与事都无声无息隐入历史时光的背后,能被后人评说成败的又有几多。

二

铜墙铁壁烽烟散尽,蜿蜒于塞北大地、沉默无言的长城烙下无数戍边战将的铁骑身影。

飞将军李广箭羽破空的啸音已沉寂了两千多年,但“林暗草惊风,将军夜引弓。平明寻白羽,没在石棱中”的传奇故事依旧让人赞叹。汉代飞将军李广曾任上谷郡等北域七郡太守。他曾与匈奴战斗七十余次,常常以少胜多,险中取胜,上谷郡也留下了他戍边御敌的坚毅背影。虽然我们无法从史料中找到他与卫青等大将,御敌卫国的准确文字记载,但零星的史料可以汇聚起这位忠义之士在上谷的丰功伟绩。

想了解一个地方的文化,其历史脉络必须是清晰与明确的。先不论从宣化这片土地上发现的仰韶文化、龙山文化的遗迹,能证明这里远古人类的存在,因为整个桑干河畔都是远古人类生存场域,我们只从这里设立政治管辖区开始梳理,便可明晰宣化在历史上的军事地位。

宣化作为历朝历代北据外敌的前沿阵地,无论建制如何变化,它的区域如何在中华大版图中伸缩,都以不变的姿势完成着它镇边的使命,它的一生都在攻守中完成着角色定位。

春秋战国时,宣化地属上谷郡。秦统一中国分为36郡,宣化仍属上谷郡,至汉代治所更改而称呼未变,因此,为体现这里历史的悠久,现在的宣化人依然喜欢称呼这个古老的名字——上谷。到了唐代置武州和文德县(州县同治)。五代十国时期,后晋皇帝石敬瑭为称帝起兵,向契丹皇帝耶律德光求救,并向其许诺,割让幽云十六州给契丹,并每年进贡大批财物,以儿国自称。从此,武州(宣化)、蔚州(蔚县)、新州(涿鹿)及怀来等地均为辽帝国统治范围。宣化从抵御外敌的前沿阵地沦为外族统治之地。

作为北据外族的边塞前沿,这里美丽又妖娆,山高林密,河流环绕,飞禽翱翔,狮虎竞逐。将如此美丽的土地割让,并向契丹称儿皇帝,不仅置这里的百姓生死于不顾,也让后晋皇帝石敬瑭遗臭后世。

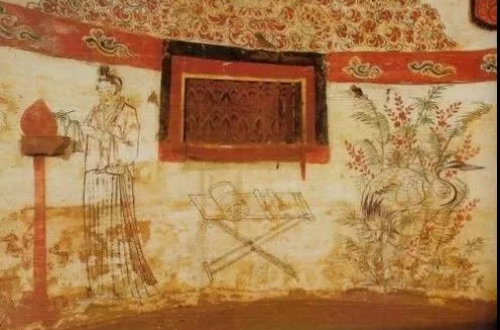

宣化以西以北的大片张家口地区成为辽国四季捺钵之地。辽国贵族们在这里的山川谷地策马驰骋,在温暖的阳光与斜风细雨中过着舒适的生活。他们的生活场景被清晰地描摹下来,并陪伴着他们长眠地下,直到与后人以不期的方式相遇。

宣化辽墓壁画,便是鲜明地反映辽国达官贵人奢华生活的历史存照。张世卿墓壁画是辽代末年汉人墓葬中最精彩的,栩栩如生的出行图、伎乐图、宴饮图等壁画,以忠实的历史笔法为我们还原出有声有色的一千年前的生活。《散乐图》中描绘的12人组成的乐队和舞蹈者,吹着排箫,敲着大鼓与腰鼓,弹着琵琶,恣肆欢乐,这种歌舞升平的日子延续了多少年呢?历史已经给予我们回答,辽国300余年的建国寿命,最终都在天下的分合与江山一统中结束。

宣化再次成为边关要塞已是几百年后的明朝,这也是宣化城确立历史地位的时候。明朝时,朝庭对长城进行大规模的修筑和维护,由于整体边防内缩,使宣府镇“南屏京师,后控沙漠,左挹居庸之险,右拥云中之固,弹压上游”的军事防御地位更加突出,终成九边中“最为冲要”者。

清康熙皇帝七次征西、北巡均路经宣化,乾隆皇帝九次出塞也多次在宣化驻跸,并到城南演武厅检阅军队。1746年乾隆再次途径宣化,御笔亲题的“神京屏翰”巨匾,至今还高悬于镇朔楼上。

这些时光链上的节点, 一环一环结成宣化承续发展的前世今生,为宣化作为军事要塞做着重要注脚,为宣化城的兴建做着资历铺垫。那些依然回响在历史册页中战马的嘶鸣,那些巡视在风雪边关坚韧守望的背影,都组成了这座军城珍贵的数字影像,这里就像清远楼愿额题字“耸峙严疆”、“震靖边氛”一样,成为安定一方的虎符。

三

我们看到清远楼飞檐的同时,也似乎看到了历史风尘和现代烟雨一次次洗刷着每一块青砖碧瓦,那些站立在斗角上的金龙玉兽,经历着漫长的时光浸润,艳阳、月辉、烟雨、风霜,一层层落到它们身上,烙下了时光的阵痛。它们看似没有生命,但却是历史见证者,眺望着一次次兵戈铁马和歌舞升平。

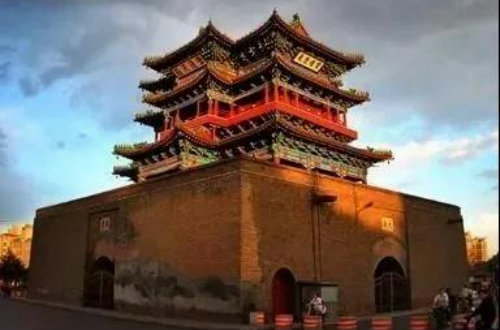

清远楼建于明成化十八年,因气势雄伟、造型别致、结构精巧,被人们誉为“第二黄鹤楼”。楼内所悬的“宣府镇城钟”铸于1539年,重约万斤,几百年来在风霜雨雪的侵蚀中巍然不动,坐镇城楼护佑着平安。

宣化的鼓楼又名镇朔楼,坐落在古城宣化的中轴线上,南与拱极楼、北与清远楼遥相呼应。镇朔楼是宣化古城内最高大、最宏伟的古代建筑,修建干明代早期,与当时大规模的城工同时兴建。镇朔楼以明代宣府镇总兵例佩“镇朔将军印”而得名,是宣府作为军事重地的标志。

在元、明、清三朝,钟鼓楼是古都的报时中心,鼓楼置鼓,钟楼悬钟,人们在“晨钟暮鼓”中追随着时光的流逝,文武百官上朝,百姓生息劳作都是依此出没。作为报时之用的钟楼、鼓楼也成为古代建筑的重要标志物。北京、西安、洛阳等古都都有钟楼、鼓楼完好矗立。

宣化也是在这样的晨钟暮鼓中完成着战争与和平的交替。此刻,我似乎能听到清远楼的钟声飘渺而来,拖着悠扬浑厚的长调,声波传向八方。或许,这只是我的幻听。但是,我多么希望在每天的某个时刻,都能听到钟声敲响,为我们祈祷和平与安宁。沉稳悠长、淡定遥远,古老沧桑的钟声从历史的纵深处敲响在现代繁华的上空,多么美。它瞬间可以击退所有的喧嚣和烦杂,安抚我们被现代电子高分贝的音响震坏的心脏和耳膜。和平时期,它是时光流逝的告诫;峥嵘岁月里,它是汇聚八方群英的集结号角。

清远楼的钟声在历史上响彻过多少次,已无法计算。但这一年,清远楼的钟声又响了。1900年,八国联军攻入北京后,一路向西入侵宣化,义和团首领大阿吾在清远楼鸣钟聚义,钟声急切而大义凛然,洪亮的声音传到了40余里之外。钟声集结了义和团义士,大阿吾率众设伏于城北烟筒山处,痛击联军,杀死了德军指挥官约克上校。这次的钟声聚起了民众反侵略的志气,给了侵略者迎头痛击。

这是记录于史料中的历史事件,像这样的警钟长鸣在历史上又出现了多少回呢?

站在今天回望历史,我们永远就像身在钟楼的十字券洞里,四门洞开处,光源突射产生的高光,犹如历史的光芒,明亮耀眼,而我们看到的也只是明亮处一角的人群与往来的故事。就像那个骑着单车的少年,转瞬间便从洞口光源处闪过,只有一片白衫搅动了周围的空气,却难以让人捕捉全部的痕迹。

四

宣化城曾经拥有非常发达的水系,有“柳川河水贯全城”之说。根据考古文献记载,明代时,宣化城的水从水门入城后,分东西中三股,纵横流过古城后从西侧出城注入洋河。因为水系发达,沟渠遍布,当时宣化城内桥梁多达72座,犹如“东方威尼斯”。这一说法可以从如今依然沿袭的地名称呼得到佐证,比如皇城桥、观桥等。

如今,我们站在蓝天与骄阳下,如何也想像不到,这脚下的土地曾经有那么饱满和湿润,它用灵山秀水滋养着生活于这片土地的人们。我又一次惊叹古人的智慧,在建城之时,将风水运用到最佳,使得宣化顺风顺水。

河道纵横,湖泊棋布的美景如今早已不见,但留给宣府人的灵性没有消磨。我又一次想起了这里的文化符号,当许多地方都找到了自己最闪亮的历史标牌的时候,宣化似乎还在徘徊。

因为是京畿重地,宣化的每一次角色更替,都与京都有着直接联系。历史上,每当烽烟燃起,这里便当仁不让地成为重要关隘,成为御敌的前沿。当和平的钟声响起,这里便是经济的潮涌之所。

宣化曾被称为钢城。宣钢,这应该是所有宣化人心中的骄傲与伤痛。在国家大力发展经济,发展钢铁事业的时候,宣钢冶炼厂钢花飞溅的照片,一次次成为令人惊叹的摄影作品。每天,奔驰在大街小巷的宣钢各厂矿上班的人们,都带着自豪与微笑。但是,当环境保护、经济转型的号令一次次奏响,当发展方向开始转移,宣化历经震痛,悄悄退隐到重工业的舞台之后。大势所趋,一座城终归是要遵从历史的变革。

被誉为“半城葡萄半城钢”的宣化,如今半城钢的景象已不复存在,依旧辉煌的只剩下半城葡萄。宣化的葡萄无可替代,即使如今有许多地方以盛产葡萄著称,但宣化马奶葡萄因为独特的水源地,让它的味道不能复制。每到秋天,我们都要饕餮一番,吃够宣化的马奶葡萄。甘甜的汁液,饱满的果肉,坐在那里,连续吃一小盆,都不会让齿颊酸涩。

宣化葡萄据说是张骞出使西域时从大宛引来的品种,经过当地果农世代精心栽种,繁衍至今。也有史料说是元朝的元太宗“令于西京宣德(即宣化)栽种”,并花费金银万两雇人培育的。无论葡萄种植来源如何,它真的吸引了无数文人墨客吟咏描摹。

明代杰出画家徐渭曾应当时的宣化巡抚吴兑相邀,北上来到宣化,流连一年有余。徐渭被北地风光迷住,特别是被宣化葡萄吸引,不仅入口,更加入画,他的传世作品《墨葡萄图》就在这里诞生。想来徐渭定是被“葡萄美酒夜光杯”的诗句迷醉了,宣化绿叶田田的葡萄园便正入他怀。

默默地历数着宣化种种,想着它的前世今生,而给我们全部印象的似乎依然是壮美的城楼与戍边的士兵。

夜色渐浓,宣府大街街道两旁的路灯渐次亮起,明亮的灯光把古老的城池映照成黑幕中剔透的宝石。哥特式风格的天主教堂庄严神秘,整个古城都安享在宁静的神祈里。远处,清远楼被一束束橙黄色的射灯涂成了金色,像枚巨大的印符,拓在宣府大地。一个身披铠甲的古代参将,正端坐于城楼之上与几位将士谈兵论剑,“吹角边城片月明,夜深酒罢再谈兵。星河倒映清池邑,刁斗平传古堞声。”月半沉静,满天星辉倒映在幽深的池水里,这些守城的将士与堞口的剪影一起,渐渐融进了静谧的边城夜色里。

现在的宣化像解甲归田的勇士,手中早已放下了兵器,依旧留恋地身着铠甲挺拔伫立。它一次次完成着历史赋予的使命,在时光里回想着过去,也瞻望着未来。(吴桐)

责任编辑:冯舒婷