文明快讯

【讲好中国故事】皇帝叫不开的宣府城

2025-01-16 来源: A+

1368年(洪武元年),明朝建立。明朝初年为防御北元蒙古势力的侵扰,就在长城沿线逐渐设置了九个军镇,简称“九边”,万里长城,九镇戍守,其中,宣府镇号称九边之首。

宣化,秦汉古邑,塞外边城,已有两千多年的历史。宣化虽处阴山山脉,但地势平坦开阔,周边水系发达,物产丰富。由于其北接大漠草原,南控燕山关隘的地理位置,自古就是军事战略要地和兵家必争之所。据志书记载,仅唐、宋、明、清四个朝代,北方部落经宣化南侵的较大战争就达70多次。

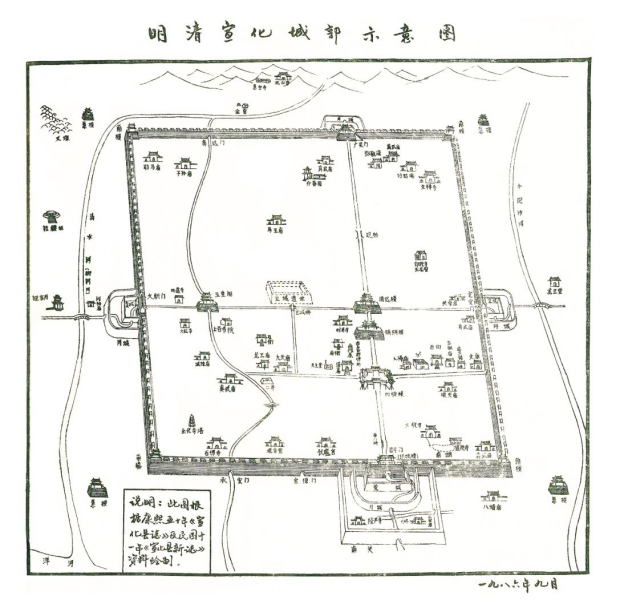

明清宣化城郭示意图 寇振宏供图

砖雕五龙壁 寇振宏供图

明洪武二十八年(1395年),朱元璋为了加强北边的防御力量,让其第十九子朱橞,就藩宣府,宣府左卫、右卫改为宣府护卫,朝廷对宣府城垣进行了扩建,具体负责这座城设计的是刘伯温的次子刘璟,扩建后的宣府城,南北长六里十三步,周长二十四里有奇,城高三丈五尺,城四面开七门。

明成祖朱棣继位后,迁都北京,天子戍边,宣化的战略位置更显重要是保卫京都,防御蒙古族南下的咽喉之地,被称作“京师锁钥”。明永乐七年,始置总兵官驻宣府城,挂“镇朔将军”印,始称宣府镇。

明朝永乐七年,1403年的时候,正式在宣化驻有了宣府总兵,就是镇朔大将军,从这个时候开始,宣化正式成为宣府镇,一共辖制千里的防线,宣府镇辖有十九卫所,大的城堡一共有十九座,如果加上小的城堡应该有上百座。

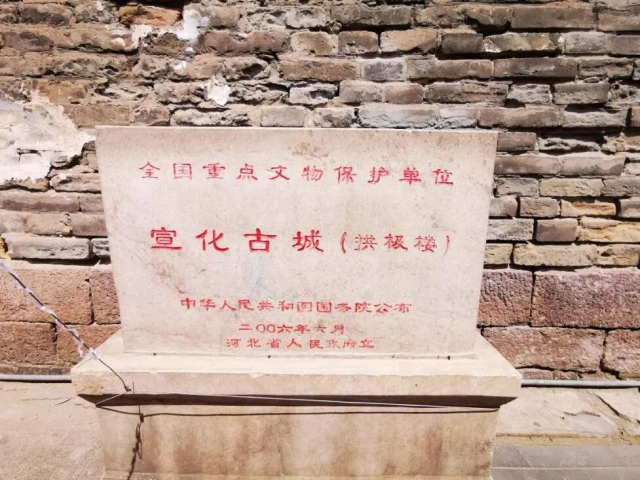

全国重点文物保护单位 宋肖肖摄

拱极楼全貌寇振宏供图

拱极楼 宋肖肖摄

宣化古城中轴线 宋肖肖摄

历经几百年的历史变迁,目前基本完整地保留了拱极楼、清远楼、镇朔楼三座古楼,也保留了宣化城的南北中轴线。站在中轴线的最南边,矗立在我们面前的是宣化的南城门楼——拱极楼,当年,这里是出入宣化的主要门户,在明朝著名的“土木堡之变”中,“正统叫关”的故事就发生在拱极楼下。

公元1449年的“土木之变”中,明英宗皇帝朱祁镇被蒙古鞑靼瓦刺部太师也先俘获,当时朱祁镇带领打仗的50万人顷刻间全军覆没,也先押着朱祁镇到宣化敲击城门,那个时候,镇守的军人人心开始浮动,就在这个危急时刻,驻守宣化的总兵杨洪、巡抚罗亨信,拿着兵器宝剑来到南关门的位置,严令“出城者斩”,从而使宣化军民得以保全。

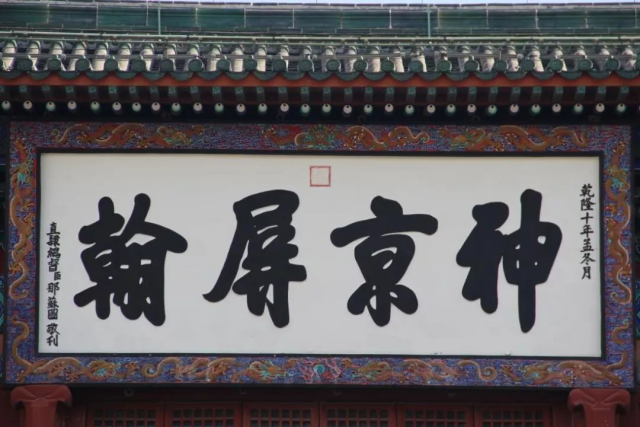

乾隆皇帝御笔亲书“神京屏翰”大匾 宋肖肖摄

镇朔楼 宋肖肖摄

沿着宣化中轴线往北,便是鼓楼镇朔楼,它始建于明代正统五年(1440),得名于镇守宣府的总兵官所挂“镇朔将军”印。楼身为重檐九脊歇山式瓦顶的木结构楼阁建筑,雄伟壮观,古朴庄严。镇朔楼之上,至今悬挂着乾隆皇帝巡视塞北,途经宣化时亲笔手书的“神京屏翰”大匾,喻意宣化是北京的屏障。

清远楼全貌 寇振宏供图

清远楼介绍 宋肖肖摄

顺着中轴线再往北便是清远楼,其建筑玲珑精巧还在镇朔楼之上。楼南北长26米,东西宽28米,通高25米,由于外形很像“黄鹤楼”,有“第二黄鹤楼”的美称。

拱极楼、镇朔楼、清远楼,一条中轴线,三座古城楼,栉風沐雨,见证了宣化古城多少重要的历史时刻!明成祖朱棣五次北伐,驾临宣化坐镇。明正统十四年,蒙古瓦剌也先入侵宣府,酿“土木堡之变”。明末李自成也是从这里突入北京,结束了大明王朝的统治。1900年农历六月,八国联军入侵,慈禧太后携光绪皇帝仓皇出京。慈禧太后从北京出发后,一路西逃,经下花园鸡鸣驿来到宣化,在此驻跸了三天。1945年11月,宣化还曾是中国共产党建立的第一个省级政府——察哈尔省民主政府旧址所在地。

察哈尔省民主政府旧址中院寇振宏供图

察哈尔省民主政府 宋肖肖摄

历经悠悠岁月,而今宣化城的古城墙依然保留着九千多米,从2005年,宣化区委、区政府开展了“爱我宣化、修我古城"活动,经过十多年的修复,宣化的古城墙周边环境大为改观,建成了以大新们为中心的西城垣文化带,全面展示宣化军事重镇、文化名城和京西第一府的风貌。

宣化古城的历史从战汉到明清两千多年环环相扣、一脉相承,岁月变迁,宣化这座古城在岁月的洗礼中静静地注视着世人,将其文化不断传承。

老城墙 寇振宏供图

老城墙 寇振宏供图

责任编辑:郭秉鑫